Uno tsunami è costituito da una serie di onde

oceaniche generate solitamente (ma non solo) da terremoti il cui epicentro si trova sul

fondale marino o nelle immediate vicinanze e che, dopo aver percorso anche migliaia di

chilometri attraversando interi oceani, si abbattono come giganteschi muri d'acqua sulle

coste, distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

Il termine è di origine giapponese - può essere tradotto letteralmente come "onda

del porto" - e la ragione di tale nome appare in modo lampante proprio se

consideriamo i terribili effetti che questo evento provova sulle regioni costiere sulle

quali si abbatte.

|

|

A sinistra è riportato

l'ideogramma giapponese che indica il termine tsunami: nella parte superiore il

carattere tsu che significa porto e nella parte

inferiore il carattere nami, il cui significato è onda.

A destra una eloquente immagiune delle devastanti conseguenze dello tsunami del

1946 a Hilo (Hawaii): è la sede di un circolo politico completamente distrutta

dall'impeto dell'onda. |

Nel passato, talvolta, il termine è stato tradotto con "onde

di marea", ma tale traduzione è fuorviante. E' certamente vero che la

situazione di alta o bassa marea presente nel momento in cui uno tsunami colpisce può

influenzare notevolmente la sua azione, ma si tratta di due fenomeni fisici ben distinti e

assolutamente non correlati. Il verificarsi delle maree, inoltre, è un evento

completamente prevedibile in quanto dipende dall'azione gravitazionale del nostro

satellite, mentre uno tsunami non ha tempi prefissati e scadenze ben precise...

A differenza di quanto si verifica per le maree, lo sviluppo di uno tsunami è

caratterizzato da un tempo di preavviso molto limitato, e questo non fa che aumentare

notevolmente la pericolosità della sua azione.

Un altro termine (impiegato soprattutto nella comunità scientifica) con il quale ci si

riferiva a questo fenomeno era quello di "onda sismica marina", ma

anch'esso non è completamente corretto poichè quella sismica è solamente una delle

possibili origini di uno tsunami.

Anche la traduzione con il termine italiano di "maremoto" è, per

analogo motivo, parzialmente fuorviante, come suggerisce l'etimologia stessa del termine

che richiama espressamente ad un fenomeno di natura sismica.

L'origine di uno tsunami non va, dunque, ricercata solamente in

fenomeni sismici: in generale si può affermare che qualunque causa in grado di perturbare

verticalmente una colonna d'acqua sufficientemente grande muovendola dalla sua posizione

di equilibrio è in grado di originare uno tsunami; dunque possono a pieno titolo

diventare causa di tsunami anche eruzioni vulcaniche, esplosioni, frane e movimenti

tettonici sottomarini.

A queste cause di origine terrestre ne va aggiunta anche una esterna, costituita dal

possibile impatto con oggetti cosmici.

Proprio per evitare le possibili inesattezze legate ai diversi termini impiegati per

indicare il fenomeno è stato deciso, nel corso di una convegno scientifico internazionale

tenutosi nel 1963, di introdurre la parola giapponese "tsunami" quale denominazione

ufficiale.

Uno tsunami è profondamente differente dal comune moto ondoso

che ha la sua origine nell'azione dei venti in mare aperto e come epilogo il ritmico,

rilassante - e talvolta poetico - infrangersi delle onde sulla battigia delle coste.

Nel classico moto ondoso le onde sono caratterizzate da un periodo (intervallo di

tempo tra due onde successive) solitamente di 5-20 secondi e da una lunghezza d'onda

(distanza tra due creste successive) di circa 100-200 metri; le onde di uno tsunami,

invece, hanno un periodo dell'ordine di un'ora e una lunghezza d'onda che può raggiungere

anche il valore di alcune centinaia di km.

Ma i parametri fisici che più di ogni altro caratterizzano le onde di uno tsunami

(chiamate anche "shallow-water waves" - onde d'acqua bassa - in quanto la

loro lunghezza d'onda è di gran lunga maggiore della profondità dell'acqua in cui si

sviluppano) sono la loro modesta ampiezza (altezza rispetto al piano medio della

superficie marina) e l'elevata velocità con la quale si propagano in mare aperto.

La velocità v di propagazione delle "shallow-water

waves" è data dalla formula:

in cui d è la profondità dell'acqua in quel punto e g è l'accelerazione di gravità (9.8 m/sec²).

Un semplice calcolo impiegando questa formula ci permette di trovare che, per esempio, in

un oceano caratterizzato da una profondità di 4000 metri (quale può essere l'Oceano

Pacifico) un'onda di tsunami si può propagare alla velocità di oltre 710 km/ora: la

velocità di un aereo.

Si diceva che il secondo aspetto che caratterizza queste onde è la loro ridotta ampiezza,

il cui valore è tipicamente dell'ordine di un metro.

Questa particolarità fa sì che esse risultino praticamente "invisibili" per

qualsiasi imbarcazione che le incroci in mare aperto.

Disegno di Pierre Mion |

L'estrema pericolosità di questo fenomeno

può essere meglio compresa introducendo alcune considerazioni riguardanti l'energia

trasportata dal moto ondoso.

Il tasso di perdita di energia di un'onda è strettamente correlato all'inverso della sua

lunghezza d'onda e questo comporta che la propagazione di un'onda di tsunami avvenga con

piccolissime dispersioni, dunque il treno d'onde può percorrere lunghissime distanze

mantenendo praticamente inalterato il suo carico energetico.

E sono proprio l'elevatissimo contenuto energetico delle onde e l'ineluttabilità della

legge di conservazione dell'energia che trasformano queste onde da piccoli e quasi

impercettibili movimenti della superficie marina in mare aperto a gigantesche calamità

naturali nel momento in cui si abbattono violentemente sulle coste. |

Tutto dipende ancora dalla relazione tra la

velocità e la profondità dell'acqua vista prima.

Avvicinandosi alle coste diminuisce la profondità del mare e dunque anche la velocità

delle onde si riduce, ma questo comporta che, dovendo per necessità fisica rimanere

costante l'energia, debba aumentare l'ampiezza del moto ondoso, cioè l'altezza delle

onde.

La massima altezza cui può giungere un'onda di tsunami

viene indicata con il termine inglese di "runup" ed il suo valore è

mediamente circa dieci volte maggiore dell'altezza dell'onda che lo ha originato, ma è

evidente che tutto è legato all'andamento del profilo batimetrico.

Molta importanza nel limitare gli effetti devastanti di uno tsunami hanno, infine, la

morfologia della costa e la configurazione del terreno (liscio o rugoso, ricco o privo di

alberi), elementi in grado di rallentare o meno l'impeto dell'acqua che tende ad

addentrarsi nella terraferma anche per centinaia di metri.

Vi è anche la possibilità che uno tsunami non si manifesti subito come la classica

gigantesca onda che si abbatte sulla costa, ma come un improvviso fenomeno di bassa marea,

un repentino ritirarsi delle acque fino a lasciare scoperto il fondale marino per decine

di metri prima che, una dopo l'altra, le numerose ondate che costituiscono lo tsunami si

abbattano con gigantesca violenza ed elevata velocità su chi, incautamente, si è

attardato ad osservare lo strano fenomeno.

L'entità finale dell'evento è, evidentemente, legata in

modo molto stretto all'energia trasmessa all'oceano dall'evento scatenante: nel caso di

terremoto, ad esempio, sarà la sua magnitudine a determinare l'ampiezza iniziale del moto

ondoso. Ma hanno la loro importanza anche altre caratteristiche quali la rapidità delle

deformazioni del fondo marino, il profilo batimetrico e la profondità del mare nella zona

dell'epicentro.

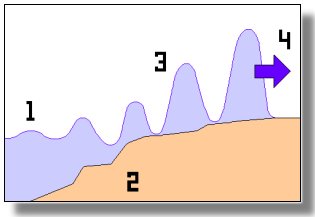

Nella figura viene illustrato in modo schematico il fenomeno dello tsunami: l'immagine,

naturalmente, è solamente indicativa e dunque non ha alcuna pretesa di mostrare i

fenomeni ondosi in scala. L'intento è quello di descrivere la situazione che si viene a

creare allorché un'onda di tsunami proveniente dal mare aperto si avvicina alla costa, si

innesca il fenomeno del runup ed una montagna d'acqua si abbatte violentemente sulla

regione costiera.

|

In mare aperto (1) l'onda è caratterizzata da

una limitata ampiezza.

Al diminuire della profondità del fondale (2) si innesca il fenomeno del

runup (3) ed il muro d'acqua si riversa sulla costa (4)

spingendosi nell'entroterra. |

Una vista tridimensionale del fenomeno può consentirci di

comprendere meglio il susseguirsi delle drammatiche fasi finali di uno tsunami.

Il disegno è un adattamento di quello riportato nell'articolo Tsunami! di F.I.

Gonzalez pubblicato sulla rivista Scientific American del maggio 1999. |

|

Alcuni dati raccolti in occasione dello tsunami che si è

abbattuto sulle Hawaii nel 1960 a seguito del terremoto del 22 maggio in Cile ci possono

dare un'idea più concreta della violenza del fenomeno.

Il terremoto venne stimato di magnitudine 8.6 ed il suo epicentro fu localizzato al largo

delle coste del Cile centro-meridionale, ad una profondità di 33 km.

I primi effetti devastanti dello tsunami si manifestarono, come è ovvio, sulle coste

cilene nei minuti immediatamente seguenti alla registrazione del terremoto, ma le onde

innescate dall'evento stavano ormai propagandosi a grande velocità anche in direzione

opposta, raggiungendo, circa 15 ore dopo, le coste hawaiane distanti 10.000 km

dall'epicentro.

|

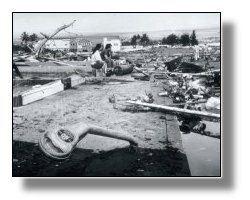

Il porto di Hilo (città

collocata sulle coste della maggiore delle isole dell'arcipelago hawaiano, a 300 km in

linea d'aria dalla capitale Honolulu, in direzione sud-est) fu sommerso dall'oceano, che

si abbatté sulle costruzioni con un fronte d'acqua alto 10.7 metri: un'idea della

violenza del fenomeno si può avere osservando i supporti dei parchimetri, piegati dalla

forza dell'onda, ed il desolante spettacolo delle costruzioni abbattute. |

Non si è trattato, però, di un evento assolutamente insolito ed unico:

nella storia di queste isole, infatti, data la posizione particolarmente esposta, si sono

verificati spesso tali fenomeni di violenta interazione tra mare e terra e proprio la

città di Hilo è stata frequentemente interessata da onde di tsunami, tanto da meritarsi

la reputazione di "capitale dello tsunami" degli Stati Uniti.

Lo tsunami più distruttivo nella storia recente di questo arcipelago si è verificato il

1 aprile 1946, in occasione del terremoto di magnitudine 7.1 con epicentro in Alaska

(Isole Aleutine); il massimo runup misurato fu di 16.8 metri a Pololu Valley (Big Island),

con le onde che, in alcune aree, penetrarono per quasi un chilometro nella terraferma.

Proprio per ridurre al minimo la perdita di vite umane nell'arcipelago delle Hawaii e nei

propri territori del Pacifico, gli Stati Uniti hanno attivato, a partire dal 1948, il

Pacific Tsunami Warning System, un sistema di osservazione e monitoraggio che, combinando

rilevazioni sismologiche con misurazioni dei cambiamenti del livello dell'acqua in

stazioni di rilevamento sparpagliate nell'Oceano Pacifico, è in grado di prevedere il

possibile insorgere di uno tsunami e, in caso di pericolo, lanciare l'allarme per attivare

le procedure di evacuazione della popolazione.

Ma non è sicuramente questa l'unica zona del pianeta in cui uno tsunami può portare il

suo carico di devastazione, come eloquentemente dimostra quanto è accaduto il 17 luglio

1998 in Nuova Guinea e come testimoniano i ripetuti episodi che hanno funestato le isole

del Giappone.

Certo è che le Hawaii, con la loro collocazione geografica che le vede immediatamente a

ridosso della zona sismicamente più attiva dell'intero pianeta, il cosiddetto "anello

di fuoco" situato nell'Oceano Pacifico, sono fatalmente destinate a sperimentare

più di ogni altro luogo le conseguenze degli eventi sismici. |

![]()

![]()